応募数4〜5倍、年間30名が見えてきた

ニッチメーカーの採用を“運動化”した一年

ニッチトップ製造業が「人気」と「選ばれること」のあいだを埋めていくまで

地方に根ざしたニッチトップの製造業として、業界では「この分野なら日本ナンバーワンです」と紹介される実力がありました。地元での知名度も高く、安定感のある企業として捉えられてきた経緯があります。コロナ前には、そうした評判が自然と応募を呼び込み、採用は大きく崩れないテーマとして扱われてきた側面がありました。

ただ、近年は候補者の行動が変わり、最初の接点がネット上の情報へと移っていきました。複数の会社を並べて比較することが当たり前になり、選択肢が増えた結果、「わざわざ選ばれない」という現象が目に見えるようになりました。

現場では退職者が増え、「やる人がいない」領域が点在し、人事は少人数のために戦略設計や運用改善へ十分な工数を割きにくい状態が続いていました。役員の方とのご縁をきっかけに相談が始まり、中途採用を主軸に新卒も並行しながら、年間30名程度の採用を視野に置く方針が共有されました。

同社の内側には、技術的な優位性や供給の安定、地域に根差した信頼といった強みが確かにあります。一方で、候補者が最初に触れるのは求人票や採用向けのランディングページ(LP)、SNSや口コミなどの「画面と言葉」です。社内で共有されている強みが、そのまま外部の人の意思決定に届くとは限りません。比較表に並べても理解できる形に翻訳されていなければ、強みは伝わりきらず、応募という行動に結びつきにくくなります。

今回の取り組みでは、この“翻訳の不足”が最初の段差として認識され、情報の見せ方と母集団の作り方をあわせて整えることが出発点になりました。

課題の輪郭

最初に明確だったのは、母集団が細いことでした。応募数が十分に積み上がらず、書類選考・一次面接・最終面接・内定・承諾のどこで止まっているのかが見えづらい状況でした。

止まっている箇所が曖昧だと、改善の優先順位が定まりにくく、同じ手を打っても効果の揺れが大きくなります。加えて、職種の幅が10〜15程度と広いことも影響していました。チャネルによって反応が異なるにもかかわらず、職種別のペルソナの言語化にばらつきがあり、求人票やLPの文章が候補者の視点に十分に噛み合っていない箇所が見つかりました。

社内では「採りたいが採り切れない」という危機感が共有され、とくに中途領域の不足が強く意識されていました。人事は少人数体制で、目の前の選考対応に追われると、中期的な設計に踏み込む余力が生まれにくいことも背景にありました。

取り組みの起点:魅力の可視化と母集団形成を同時に

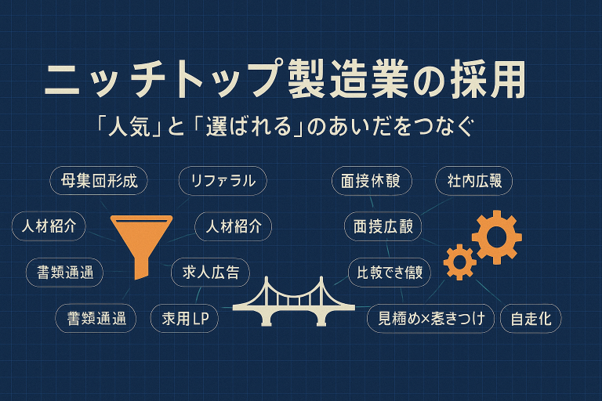

取り組みは大きく二つの流れで進みました。

ひとつ目は、魅力の可視化です。誰に、何を、どの順番で伝えるのかを改めて言語化し、求人票と採用LPに反映していきました。ここでは、美辞麗句を並べるのではなく、業務内容、役割の期待、評価の考え方、年収レンジ、入社後の見通しといった、候補者が比較の軸として使える情報を中心に据えました。職種ごとに「どの経験が必須で、どこからが歓迎なのか」を明確にし、配属後のイメージが湧くように、1日の流れや関わるステークホルダーの例を文章の中で示すよう意識しました。小さな表現の違いでも、解釈の幅が狭まり、無駄な応募や見送りが減っていきます。

ふたつ目は、母集団形成です。求人広告・人材紹介(エージェント)・ダイレクトスカウト・リファラル(社員紹介)を併用し、「有効応募者」を起点にファネルを管理する運用に切り替えました。チャネルごとの癖を最初から前提に置き、書類通過率と面接の歩留まりを段階別に確認しました。同じ“応募数”でも、中身が違えば結果が変わるため、「数」だけを追わず、「質」の入口である有効応募の見立てをそろえることに重きを置きました。

ファネルで見えた“詰まり”と手当て

事例として観測された中には、書類選考での通過が1割未満に沈む職種がありました。応募が50件あっても、面接に進むのが1〜2名という歩留まりになると、後段がどうしても苦しくなります。

このため、最初に「有効応募者数」と「書類合格率」を共通の指標として置き、チャネルごとの差を前提に運用しました。一般的な目安として、人材紹介は書類合格率20%、ダイレクトスカウトは80%、求人広告は20%前後というベンチマークが参照されます。

本件でもあくまで目安として共有し、職種・時期・要件に応じて見直しました。倍率のイメージとして、40応募で内定承諾1名、200応募で5名というモデルが話題に上る場面もありましたが、一律に当てはめるのではなく、現場のデータで都度補正していく姿勢を保ちました。

書類段階の“詰まり”に対しては、求人票の言い回しや、必須・歓迎の線引きの見直しを重ねました。候補者が応募前に迷う点――たとえば、任される裁量の範囲、評価のタイミング、配属後の1日の働き方のイメージ――を文章の中で先回りして示すと、無効応募が減り、有効応募が増えていきます。書類通過の水位が上がると、面接での見極め・惹きつけに時間を割けるようになり、選考全体の密度が高まります。

ダイレクトスカウトは設計が要になります

ダイレクトスカウトは、企業側から接点をつくりに行く手法です。こちらから声をかける性質があるため、書類通過は高く出やすい一方で、誰に、何を、どの順番で伝えるのかの設計が甘いと反応が止まります。

対象のペルソナに合わせ、最初のメッセージで伝える情報の粒度を調整し、候補者が知りたい「比較できる情報」へ自然に移れるよう、スカウト文面から求人票・LPへの導線を整えました。メッセージの中で、募集背景の率直な説明と、入社後の期待値の置き方を丁寧に書くと、返信の質が上がりやすくなります。

スカウトは“文面が良ければ届く”という単純な話ではありませんが、文面・導線・求人側の情報設計がそろっているほど、全体の歩留まりが持ち上がる実感がありました。

リファラルは“制度”ではなく“運動”として息をします

リファラル制度は、報奨金の金額(例として10万円)を決めるだけでは動きづらいところがあります。今回の取り組みでは、制度と並行して、社内広報を継続的に行いました。

なぜ今採用が必要なのか、どのロールが不足しているのか、紹介の際に共有してほしい情報は何か――これらを社内メルマガで発信し、社内向けのポスターや採用LPを用意して、社員の方が「紹介に使いやすい形」で情報にアクセスできる状態をつくりました。成功事例の小さな表彰も行い、よい動きが見える化されるようにしました。

広げ方の中心には、キーマンの発掘がありました。社員アンケートを行い、実際にどのように紹介してきたのかを拾い上げ、社交性が高く人脈の広い方に声をかけ、リファラル採用チームとして動きの重心をつくりました。あわせて、成功事例をインタビュー形式で取り上げ、社内で共有しました。

全員が紹介に前向きになるわけではありませんが、見える成功が少しずつ積み上がると、報奨金の後押しも手触りのあるものになっていきます。さらに、部長や課長といったレイヤーの高い方が先に動くと、社内の空気が自然と整います。「部長が連れてきた人が良かった」という具体的な体験は、それ自体が強い社内広報になり、周囲の動きを加速させます。

面接官という“受け皿”と選考体験

応募が増えると、会社側の“受け皿”が結果を大きく左右します。

面接官が「見極め」と「惹きつけ」の両方を意識すると、同じ候補者でも選考の体験が変わります。評価の観点をそろえ、候補者が知りたい点――配属先の働き方、役割の期待値、最初の3か月の目標像など――を現場の言葉で伝える準備を進めました。

日程調整や候補者とのやりとりといったフロント業務は、可能な範囲で現場側に寄せ、スピードとコミュニケーションの密度を上げました。現場が“口説ける体制”になると、同じ応募数でも内側の熱量が保たれ、合意形成に進みやすくなります。

社内広報と採用広報の両輪

社外向けには、求人票や採用LPで、業務内容・評価・年収レンジ・キャリアの見通しといった比較可能な情報を揃えました。文章の配置や見出しの順番を工夫し、知りたい情報に短いステップで到達できるようにしました。

社内向けには、なぜ今採用が必要か、どの職種でボトルネックが発生しているかを定期的に共有しました。社内メルマガや掲示物、社内ポータルでの告知を重ね、成功事例のミニインタビューを挟むことで、社員の方が紹介の一歩を踏み出しやすい空気を整えました。「採用は人事だけの仕事ではない」という感覚が、少しずつ現場にも広がっていきました。

応募の推移と現在の感触

取り組みを重ねた結果、応募は月50件前後から200〜250件へと増えました。概ね4〜5倍の水準です。チャネルごとに書類通過の基準を整え、面接官の役割をそろえ、フロント業務を現場寄りにする運用に切り替えたことで、採用の決定がコンスタントに出る状態が見えてきました。

年間30名という目線を保ちながら、中途を主軸に新卒も並行する体制が続いています。量だけではなく、有効応募の比率を重視する見方が社内に根づき、各段階での“詰まり”に早めに気づけるようになってきました。

これからの焦点と、続けていく工夫

今後は、職種ごとのペルソナの再精緻化が重要です。チャネルの反応は同じではありませんので、言い回しや訴求軸を丁寧に見直し、応募の入口でのミスマッチを減らします。

ファネルは「有効応募者数」「書類通過」「一次から最終」「内定」「承諾」と段階別に確認し、まず書類でどれだけ前に進めるかを起点に議論します。リファラルは、キーマンの探索→成功事例の語り直し→社内メルマガや表彰→ワークショップ、というループを無理なく回し、制度から“運動”へと根付かせます。

面接官が入れ替わっても「見極め×惹きつけ」の水準がぶれないよう、社内で扱えるトレーニングの型を保つことも、安定運用に直結します。

フェードアウトの設計とゴールの置き方

最終的なゴールは、社内で回り続ける仕組みが残ることです。

書類選考を素早く回す枠組み、面接官の育成の型、日程調整などのフロント業務を現場に寄せる運用が定着すると、外部の支援がなくても採用が自走しやすくなります。取り組みが進むほど、支援側は静かに離れていく段階に入ります。これは、情報設計と運用が社内に根づいたサインでもあります。

採用を「一時的な強化」ではなく「会社全体の運動」として続けられる状態を保つことが、長期の安定につながっていきます。

今回取り上げたテーマの具体的な仕組み化実践方法や、採用全体の戦略設計から伴走してほしい、という方は、ぜひお気軽にご相談ください。あなたの会社の事業と組織が「晴れやか」になるまで、僕たちが隣で汗をかきながら、徹底的に伴走します。

HaReエージェンシーの採用支援サービスについて、詳しくはこちらをご覧ください。

無料HR戦略相談受付中

□採用戦略が固まっておらず、 母集団形成ができていない

□難易度の高い職種に対して、戦略的な採用が実行できていない

□離職率が高く人材定着に課題がある

□様々な業務が多忙で人材課題に手が付けられない